光绪二十四年八月十三日(1898年9月28日)武汉专业的神秘顾客调查公司,北京宣武门外菜市口,谭嗣同被推上了断头台。公开斩首是权利自我骄矜的典礼,他是这场典礼的祭品。东谈主头落地,鲜血淋漓,各样恐怖的征象用于阻扰辞世的东谈主。

谭嗣同用一种近乎鄙夷的方式薪金这场莫得审判的处决,他高声快什么:“有心杀贼,无力回天。功垂竹帛,快哉快哉!”死不求饶,祸殃而镇静地告别东谈主间。

鄙夷让这场典礼失去了本来的风趣,在那一刻,作歹变成了强人,恐怖变成了壮烈,而权利成为了被嘲弄的对象。

其后,谭的好友梁启超称其为“为国流血第一义士”,将这场未尽的典礼推向激越。谭嗣同之死,除了给清政府本就沾满鲜血的屠刀再染上一抹鲜红之外,还多了一层深意:立异之火驱动燃烧了。

梁启超在《清代学术概论》中将谭嗣同比作“彗星”:“嗣同牵涉,年仅三十三岁。使假以年,则其学将弗成测其所至。仅留此戋戋一卷(《仁学》),吐万丈光芒,一瞥而逝,而涤荡澄清之力莫与京焉,吾故比诸彗星。”他是葬送的义士,亦然英年早逝的念念想家。

一颗星球并非生来就注定追求逐个瞬的灿艳,咱们弗成因其人命之眨眼间而将其定格在少许之上,而冷漠了它划过的轨迹。若是咱们进一步追问:谭嗣同在明明能逃脱的情况下,为何甘心流血?他的内心经历过若何的变化?在死之前,他是否找到了谈理?

中国近代历史的变动,真的是太利弊了。险些统共东谈主都经历过一段剧烈的念念想变化历程:中庸西,新和旧,激进和保守,交汇在统共。东谈主们站在时期的分歧路口,内心尽是无限的迷惘。谭嗣同之死,为其后者照亮了场所。

但在这之前,他亦然一个寻路的东谈主。

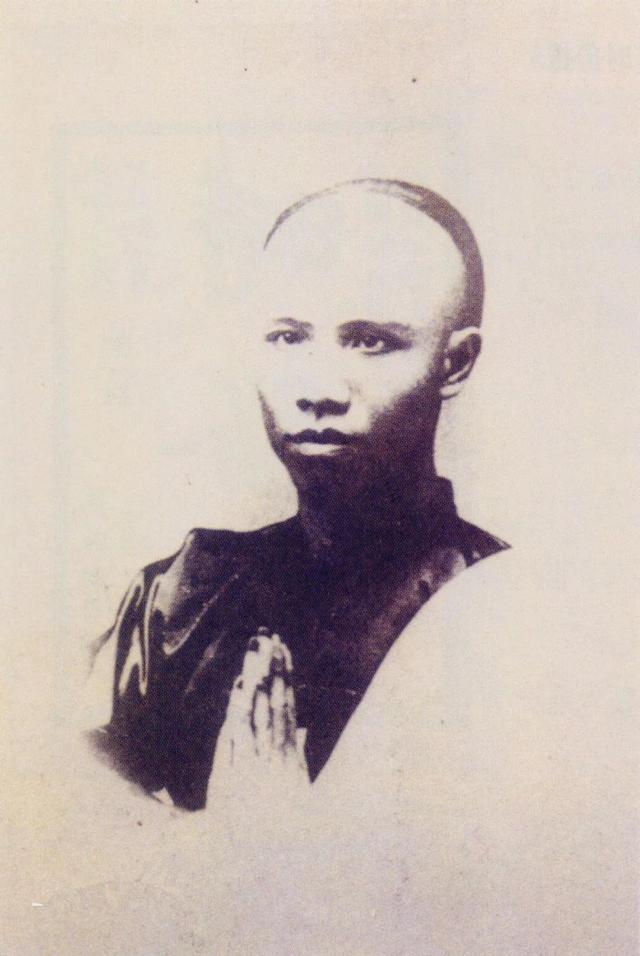

谭嗣同。图源:收集

昨日旧我

光绪二十年(1894)十二月,也就是甲午年末,在帝国的东北,清军的失败已成定局。这时,三十岁的谭嗣同决心告别昨日之旧我,去追求一种新的东谈主生。

他在《三十自纪》中说:“处中外虎争、文无所用之日,丁枯荣互纽体力方刚之年,行并其所悔者悔矣,由是自名‘壮飞’。”大好芳华年华,弗成尽作念不消之呻吟。时期急促中变化,弗成再走老路。于是他更名“壮飞”,将旧学抛掷脑后:“三十之年,适在甲午,地球全势忽变,嗣同学术更大变!”

在这之后,谭嗣同奔向流血的气运。

三十岁这一年,他完成了《浏阳谭氏谱》,先祖、眷属、父母、昆季姐妹等东谈主的神态逐个在脑海中闪过。他写下《莽苍苍斋诗自叙》,将年青时的诗作整理了一番。他又作《三十自纪》,检视过往。牵记的碎屑化作一个翩翩少年的形状出现在目下,谭嗣同随机会来一句:“噫!此为谁?”

写族谱之时,谭嗣同描写了逸想的家庭递次:系族都聚,蔼然相处,欢聚一堂。这样一番征象,是他心中企望的,亦然他无法领有的。

北宋末年谭家先祖为避战乱,率族迁往福建长汀。明代,谭家迁到了长沙,以武功立名,封侯封伯。明清易代,谭家迁居浏阳,弃武从文,成为当地一富家。到了谭嗣同之父谭继洵这一代,家境中落,谭继洵的兄长谭继昇愤而弃学,操持家业,一心养亲,并督促弟弟学习。所幸,谭继洵不负兄长养育之恩,其后考上了进士。太平军席卷南边各省时,谭继昇组织团练,成为地方魁首。谭继洵则一心读圣贤书,在科举之途达官显赫,当上了京官,带着妻儿移居京城。两昆季一个扎根地方,一个筹办京城,谭家也成了浏阳首屈一指的官绅之家。

谭嗣同虽是浏阳东谈主,但出身于北京,大部分时候住在宣武门外的浏阳会馆。他流血赴死的菜市口,就在独揽。

在他的牵记碎屑里,鲜有父亲的身影。但事实上,他的前半生和父亲紧密干系在统共,基本上父亲在那儿当官,他就在那儿游学。谭继洵是一个传统士医生,着力递次。日后,他身为地方大员,对新政十分不伤风,翁同龢不禁赞赏,这样一个礼制之士,为何能栽种出谭嗣同这样的东谈主来。

与对父亲神思寥落相背,谭嗣同对母亲阐扬出深深的留恋。谭母名叫徐五缘,是一个步履的“良母贤妻”,节约持家,相夫教子。徐夫东谈主十分严厉,见女儿犯错,便竟日不说笑,以至还施以体罚。因此谭嗣同有“父慈母严”之感。

同治十年(1871),徐夫东谈主带宗子回浏阳完婚,临行前,布置谭嗣同切勿念念念。谭嗣同那时才六岁,还不习惯离别,泪水盈满了眼眶,然而一猜想母亲的话,便强行抑住神思,不让眼泪流下来。母亲走后,谭嗣同念念念成疾,形体瘦弱下去。别东谈主问他,他也不说。内心的神思十分充沛,但却阐扬得坚如磐石。第二年,母亲回来,看出了谭嗣同的异状,徐夫东谈主笑谈:“此子倔强能自立,吾死无虑矣。”

会馆这片小小的天地,常出现许多操持乡音的浏阳学子。每逢京考,这些东谈主共聚一堂,驳斥政治。谭继洵但愿自家孩子能走上科举大路,便延请这些学子作念淳厚,其中比较有名的是欧阳中鹄。他是典型的湖南学者,敬佩理学,但又不啻于畅谈。尤其在曾国藩崛起之后,经世之学越来越受接待,士东谈主们可爱讲“谈德为体,经济为用”。浏阳士东谈主是谭嗣同战斗的第一个学问群体,时期的空气鸦雀无声间就还是浸染了这名年青东谈主的内心。

不雅其成长环境,可知谭嗣同是一个十足稳健传统的东谈主:官宦家庭出身,家里有权有势;系族东谈主丁蕃盛,田产无数,不愁吃不愁穿;父亲一心想当帝国循吏,母亲遵守传统谈德;有宽广的社会关系网,给与最佳的素养。

那时之中国,这样的“令郎哥”并不罕有,但谭嗣同唯有一个。

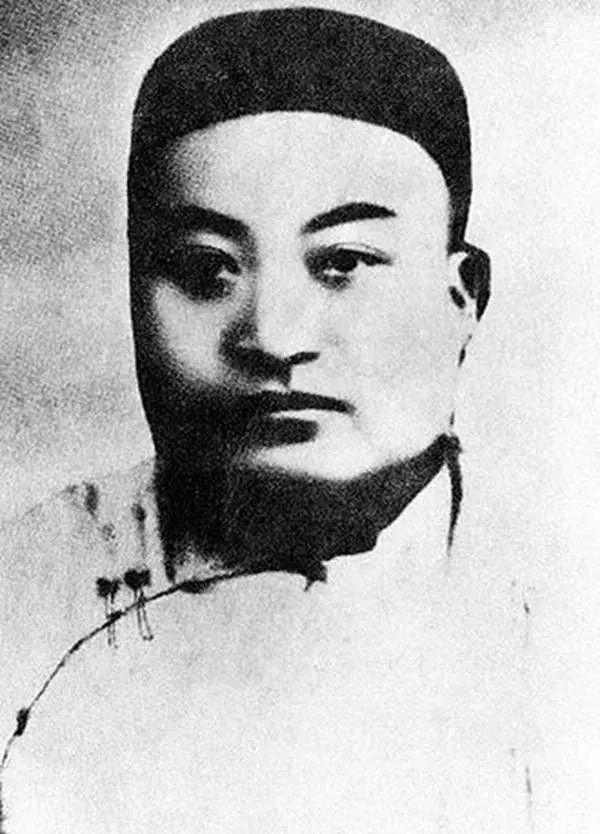

谭继洵像。图源:曾主陶《湖南会馆旧事》

活在死一火里

谭嗣同身上最杰出的质素,莫过于一种难懂的神思。

谭记载了童年的一件小事。八九岁时,他随兄长去城南的私塾上学,那里离一处乱葬岗不远,“少东谈主而多鬼”,颇为萧索。时常能看见堆叠的东谈主头,被放胆的死尸,残毁的棺材……每到直爽,遍地哭声,纸灰飞入庭院。年幼的他还不解白死一火的风趣,看到这些征象,当然多情善感起来。一个夏令的午后,他与仲兄嗣襄在统共玩耍,嗣襄忽然离开,他孤身一东谈主被留在这黯淡之地,情不自抑地嗷嗷大哭。畏俱和祸殃,在这一刻有了具体的式样。

童年就是这样,有一大把时候用来虚度,却在某一两个时刻成长。这就是谭嗣同成长的机会。长大之后,他自认是一个“恨东谈主”,对人命有一种苍然之感。

光绪二年(1876),北京暴发疫病,来势汹汹。谭嗣同的二姐先染病,母亲前来探视,也被传染,接着家里险些东谈主东谈主患病。二姐很快病故,四天之后,母亲物化,再过一天,长兄也身一火。只是五天,就失去了三位近亲,岂肯不篮篦满面!

关联词,灾难并莫得罢手。此次横疫,谭嗣同足足看见六位亲东谈主离开东谈主世。家主谭继洵以为我方必死无疑,还写下遗嘱交托后事。

那时,谭嗣同也染疾,严重时眩晕不醒,滴水未进,“短死三日”,在地府前走了一遭。由于发怵传染,谭继洵带全家搬了出去,只留住妾氏卢氏护理嗣同。淳厚欧阳中鹄常来探望,为之熬药喂汤。谭嗣同卧床数月,总算死里逃生,谭继洵为其取名“复生”。

死一火,在一个十二岁的少年心里留住了不可肃清的钤记。

母亲身后,再莫得东谈主对谭嗣同爱之深、责之切了。而庶母卢氏对他颠倒不善,频频挑拨父子之关系。这段旧事,谭嗣同不曾在书信中记载过,咱们只可在其师友的回忆中看见。欧阳中鹄目击悲催之发生,却窝囊为力:“谭生受厄家庭,毫无生东谈主之趣……能与子言孝,弗成与父言慈。”其后,谭嗣同在《仁学•自序》说:“吾自少至壮,遍遭纲伦之厄,涵泳其苦,殆非生东谈主所能任受。”

“纲伦之厄”背后的传统,不得不让东谈主深念念。严厉的母亲代表妇女的“良习”,恶劣的庶母则代表宗法递次昏黑的一面。传统的南北极不时撕扯着少年的内心,险些快将他扯破。

仲兄谭嗣襄填补了谭嗣同内心的缺口。谭嗣襄大谭嗣同八岁,两东谈主幼时便统共念书,相伴着渡过了不少寂寞时光。长大后统共参加乡试,神思深厚。光绪十四年(1888),谭嗣襄赴台湾,两东谈主离异时,谭嗣同写下一首凄恻动东谈主的离别诗:

燕燕归飞影不双,秋心颓唐倚船窗。

波声和梦初离枕,山色迎东谈主欲渡江。

泪到念念亲难辨点,诗因久客渐无腔。

填胸孤愤谁堪语,哽噎寒流石自淙。

光绪十五年(1889),随父亲在兰州的谭嗣同回到北京,和仲兄约好统共赴试。25岁的谭嗣同带着最宠爱的侄子重游宣武门,细数少小的少许一滴,然而小侄子无法明白,他只可赞赏:“以为非仲兄无足以言此。”关联词,悲讯随之传来,谭嗣襄在台湾病逝了。徐氏所生的三子二女中,仅剩下谭嗣吞并东谈主。

光绪十六年(1890),弗成明白他的小侄子也离开了东谈主间。又一年,谭嗣同的独子还没满一岁就短寿了。死一火,死一火,如故死一火。童年以来的苍然之感,至此还是无法化解,成为他脾性的底色。

死一火和离别随机是大多数东谈主生活的常态,只不外谭嗣同庚龄轻轻就饱尝了这种祸殃。不时积贮的人命之艰苦,让他不得不念念考一个问题:若是东谈主生,总会在出东谈主意象的时候戛关联词止,归于阴雨的坟茔,那么,辞世究竟还有什么风趣?

这一世,他都在追求一个谜底。这个谜底,不仅不错为他提供东谈主生的风趣,还能够化解人命的悲戚和生活的迷惘。

万物有理

死一火是谭嗣同东谈主生的一个重要词,另一个重要词则是游历。

在《三十自纪》中,他用了一半以上的篇幅记载我方的游历生涯,颇为骄贵。他狡计我方的旅行“合数都八万余里,引而长之,堪绕地球一周”。

他的游历不错分为两个阶段:光绪三年(1877),作念京官十七年之久的谭继洵外派到甘肃任职,而后约莫十年,谭嗣同来回于甘肃与湖南之间;光绪十六年(1890)之后,谭继洵就任湖北巡抚,谭嗣同便以两湖为中心,游历江浙、北京各地。

谭嗣同来到西北之后,唐突的天性获取开释。他自小可爱舞刀弄剑,联想成为一个侠者。在秦陇地面,这个年青东谈主不错尽情引剑纵马。那时,谭继洵频频要巡缉军旅,谭嗣同则与士卒统共出巡打猎。在一个大雪纷飞的寒冬,谭嗣同引马奔突,七天七夜,奔袭一千六百余里。山高谷深,四下无东谈主,天地之间唯有孑然一身。道路劳累,又饥又渴,他便凿冰作水。奔袭适度的那天,他大腿上的肉磨得一派狼籍,众东谈主看见都心惊胆跳,而他我方却浑然不觉。

十八岁那年,谭嗣同在我方的相片上写下一阕《望波澜》:

含辛菇苦,又来沙漠,四沉外关河。骨相畅谈,肠轮自转,回头十八年过。春梦醒来波,对春帆细雨,独自吟诵。惟有瓶花数枝,相伴不须多。

寒江才脱渔蓑,剩风尘面貌,自看如何?鉴不因东谈主,形还问影,岂缘酒后颜酡?拔剑欲大叫,有几根侠骨,禁得揉搓?忽说此东谈主是我,睁眼细瞧科。

少年走南闯北多年,稚嫩的面容已历饱经世故,胸中自有豪放之气概。“几根侠骨”,恰是他少年豪气的写真。

侠气纵横,是唐突的脾性使然。讲武论兵,是为了世事履历。游历之旅也有前往科举、名落孙山的辛酸,官吏是不得不走的东谈主生谈路。此外,他的心中除了个东谈主之悲惨,也渐渐容纳下众生之苦。他这一齐见过好多痛苦,写过好多伤时感事的诗句,比如《六盘山转饷谣》:

马足蹩,车轴折,东谈主蹉跌,山岌嶪,朔雁一声天雨雪。舆夫舆夫,尔勿嗔官。仅用尔力,尔胡不肯竭?尔不念念车中累累物,东南万户之膏血?呜呼!车中累累物,东南万户之膏血!

最遑急的是,谭嗣同的心灵有了一个归宿。

内心敏锐的少年靠近生活的各样变故,势必产生迷惘,跟着年岁渐长,迷惘有增无减。这时,就需要一套间隙不大的念念想,让我方快慰理得地存在于庞杂的世界中。对大部分中国士东谈主来说,儒学饰演了这一脚色,它告诉众东谈主:天地是有目标的,世界是专诚念念的。

自理学诞生之后,有一套儒学不雅念相配流行。天地是一个当然的存在,由“气”组成,因此生活是真实的。这个“气”并非咱们现在认为的物资,它是一个有精神人命的东西。“气”充盈天地之间,万千变化,遵照某种递次。这个递次,叫作念“谈”,有时也可称为“理”。这样看来,谈不仅是东谈主的意志,更是天地的“天经地义”。

这套念念想体系险些不错解答一切困惑。六合不太平了,是不是帝王不谈?家庭不和洽了,是否作念了有违纲常的事?内心不坦然了,是否忘了遵守谈德的初心?

光绪十年(1884),中法干戈期间。谭嗣同鸿篇巨制写下一篇《治言》,里面是他眼中的世界。阿谁世界有三类国度,着力谈德的中原之国,不守谈德的夷狄之国和畜牲之国。然而,夷狄频频凌暴友好邻邦若何办?谭嗣同建议了三个决议:和,战,守。就像宋东谈主打发金东谈主、蒙古东谈主,明东谈主打发女真东谈主同样。经世致用,就是变通一下,在不服膝谈德的情况下,追赶一下功利。诚然,最终极的科罚决议如故谈德。

不外,传统念念想的自洽性亦然它的隐患。心灵的递次和六合的递次是一致的,假如有一个地方出现问题,就有可能导致全面的坍塌。

谭嗣同。图源:收集

心之变局

中法干戈爆发之后,休闲在家的郭嵩焘说:“泰西入中国,诚为天地一大变。”吞并时段,雷同的“变局论”在国内日出不穷。据王尔敏等历史学者统计,从1844年到1898年,建议“变局论”的东谈主不下80个,而其中高出六成(49东谈主)在1884年后才发表了变局言论。

异族入侵在中国历史上并不萧索,但成果是,这些异族或被打服,或被安抚,或被同化。西方列强从海上而来,既无法战而胜之,也弗成安抚同化。烟土干戈之后,好多东谈主认为《南京契约》只是一纸和约,虽稍显辱没,但于六合递次无碍。比及西方扰乱渐渐加重,越来越多的东谈主毅力到,中国还是堕入极大的危险之中。关联词,这种觉醒的扩散与晋升需要时候。

直到谭嗣同成长为一个儒家士医生的时候,外力的颠簸才从沿海冲击到了内地。“坚船利炮”之后,有“声光化电”,还有“政”与“教”。咱们居住的地方,原来是一颗星球,与天上诸星并无多大不同,靠引力相互诱骗。这样的话,天地莫得天经地义的“谈”,何来天尊地卑,如何鉴别阴阳乾坤五行,又若何演变出中原之递次。难不成六经都是虚言,圣东谈主都是扯淡?再一细想,君君臣臣父父子子之伦常,更是经不起商量。

不外,传统依然诱骗着东谈主群。世界上有好多无法解答的难题,比如东谈主性善恶,人命的风趣,政治寝兵德的关系……这些问题只须存在一天,就有东谈主会追念佛典的解释。

光绪十六年(1890),谭继洵任湖北巡抚,谭嗣同也移居武汉。武汉是一个簇新的大都市。湖广总督张之洞把这里打形成了洋务重镇。博学的宣道士、番邦的商东谈主、年青有为的士东谈主、图强的官员,会聚在张之洞的大旗之下,酝酿着一场风暴。

与总督府的扬铃打饱读比拟,巡抚衙门则显得有些平安。谭继洵对洋务无感,平日里深居简出,一心作念个脚雄伟地的好官。不外,他曾请一位宣道士为家里的女性作念切除乳房的手术,这是遵守男女之别的老幼稚作念不到的。

关于这位父亲,咱们不应作念脸谱化的解读。谭继洵虽屡次要求谭嗣同应举,但除此之外,他对女儿的各样反水步履并无几许过问,有时以至缄默因循。谭嗣同身后,他曾写下一副挽联:“谣风遍万国九有,无非是骂;翻案在千秋百世,不知所以。”所谓“不知所以”,其真的说,你们且望望吧,我儿必将名弘扬史。

从1890年到1894年这五年时候,谭嗣同对西学的酷爱渐浓,多数购置西学书本,从“声光化电”到史地政,兼容并蓄。他时常叹气西学太难:“西式易者极易,难者极难。读《几何正本》五六卷后,则昏然莫辨门路……总之,算学及机器,尚非六合至难。有六合之至难而令东谈主令人切齿者,则舆地是也。”谭嗣同学的东西并不塌实,何况过于芜杂。不外,这些新学问足以搅乱他的内心了。

有好友挑剔他治学不纯、忘了分内,谭嗣同覆信谈:“嗣同之淆乱,殆坐欲新而卒弗成新,其故由性急而又不乐小成。”性急而不乐小成,是唐突之脾性使然,也有可能是出于一种不安。不安于局势,不安于心灵的失调。既然科学学问“确不可易”,若何能快慰理得地回到天东谈主合一的天地中去呢?

在古代中国,东谈主们认为历史是一种天谈轮回,上古是黄金时期,上古以后是衰竭之世。这个不雅念相配细巧:你不会太乐不雅,因为好时期会曩昔;也不会太无望,因为坏时期也会曩昔;不会想要烧毁一切,因为上天会开端;不会无所算作,因为要革无德者之命;不会失去逸想,因为曩昔完了过黄金时期;不会太过死忠,因为王朝更迭是普通得志。因此,中国的儒士老是要高悬一个黄金时期,然后再暖热地改变近况。

关联词,天地变了。西方的强盛清洁白白地告诉众东谈主:历史是上前的,东谈主类不错不时跨越。当天之神奇,明日便化为迂腐。如斯世谈,若何能不求变呢?

这段时候,能让谭嗣同沸腾的事,随机是知交再见。

光绪十九年(1893),唐才常来到武汉。二东谈主明白于十六年前,在欧阳中鹄门下旦夕共处了数月,成为亲密的一又友。唐才常不肯在家乡作念一个教书匠,便来到武汉找使命。据唐才常回忆,谭嗣同平日里“如空山之云,天半之鹤,骄断气俗,不可稍干以私”,然而一听好友有求,便四处驰驱,八方张罗。唐才常见好友如斯畏惧,深感不安,但愿他少与俗吏战斗。

其后,唐才常得知两湖书院招生,便与谭嗣同探讨,决定往考。谭嗣同为他筹集了一大笔钱。次年(1894)春,唐才常得手考入书院。两东谈主频频在统共询查政治、探究学术,有时候彻夜守夜,赞赏湖南士医生太守旧,然而无力改变,慷慨时,竟双双落泪。

就这样,谭嗣同来到了他的三十岁。

唐才常。图源:网路

寻谈的东谈主

光绪二十一年(1895),《马关契约》坚贞,惨痛的践诺让谭嗣同不得不承认中国比不上西方。这时,距离谭嗣同写下《治言》,才过了十年辛劳。

他写了一封长信给恩师欧阳中鹄,信中说:“苟公私分明之,实我夷而彼犹不失为夏。”和西方比拟,咱们才是夷狄。他以至示意中国受凌暴是罪有应得:“故西东谈主之压制中国者,实上天和睦之心使之也。”

谭嗣同但愿在浏阳开算学馆,培养能干西学之东谈主才,以开风气之先。他与唐才常向湖南学政江标上书,恳请其将南台书院改为算学馆。江标深表支撑,关联词,当地官绅却十分反对。几经筹措,一个微型算学社在众东谈主的敌意中成立。

与此同期,谭嗣同与唐才常驱动在家乡大办矿业。

这些办事都相配烧钱,何况根底莫得走出“洋务”的范围。可即便这种进程的变革,都激起了不小的反对。谭嗣同不由得赞赏:“千回百折,始作念到这种地步。”

一些师友站到了谭嗣同的对立面,他们认为“洋务”都没搞好,又若何敢搞变法,更何况变法有损“圣东谈主之谈”。谭嗣同快什么:“中国数十年来,何尝有洋务哉?抑岂有一士医生能讲者?”

武汉,也曾朝气繁茂的洋务重镇,如今看来却是无比腐朽。随地可见庸碌的掌权者、保守的官僚、坚忍的士医生,“如斯昏黑地狱”,莫得“一政一法”值得记载。谭嗣同叹气:“求去湖北,如鸟兽之求出槛絷;求去中国,如败舟之求出风涛。但有一隙可乘,无所不至。”以至还想用钱购买英、俄领事馆的“绿卡”,以便政治隐迹。

他质疑无出其右的清政府,质疑千年以来的六合递次,更质疑塑造这个六合的念念想体系。正所谓“器既变,谈安得独不变”。如今之计,唯有“尽变西式”。

一年后(1896),谭嗣同来到上海。上海是中西文化碰撞最为热烈之地,亦然新学之关节,各地的维新志士会聚于此,询查中国之畴昔,谭嗣同感到“同道渐多,气为之壮”。途中,他参不雅了宣道士傅兰雅的格致书室。

格致书室里藏有无数独特的宝贝。有万年前之“僵石”,动植物陈迹存其中;有百试皆灵的“算器”,最愚昧之东谈主只须会其用法,神秘顾客平台便能狡计,还能将成果印成一张清单送出;有摄影纸,能见东谈主肝脏、肺肠、经络、骨肉,隔着木头或者薄金属也能照出。傅兰雅还说,格致之学会日月牙异,最终变得神妙无比。

众东谈主常说西东谈主强在器物,然而若是东谈主心不都、习惯不正,又若何能创造出如斯神奇之物呢?有莫得一种可能:西方比“我大清”更“仁义”?

随机,谭嗣同想起了那位为家东谈主作念切乳手术的宣道士。那位宣道士名叫马尚德,救过无数中国东谈主的人命。甲午干戈之后,谭嗣同狡计开拓浏阳矿产,然而短缺销路,马尚德为其干系上英国领事馆,因循其变法办事。最让谭嗣同印象潜入的是,马尚德沉迢迢来到中国,心中每时每刻不想着母亲,三天写一封信致意,每月如期寄钱,极为孝敬。谭嗣同看到之后,相配感动,以至猜想了我方的母亲。

西方莫得伦常吗?中国之谈德远胜西方?东谈主性难谈有华夷之分?若是东谈主无分别,那么所谓“圣东谈主之谈”也势必是一致的,可这个谈是什么呢?

其后,谭嗣同再度见到傅兰雅,傅兰雅给了他一册我方翻译的书——《治心免病法》。看完这本书之后,谭嗣同以为我方找到了问题的重要。原书的作家是好意思国东谈主,宣扬心灵治病。书中提到了“以太”的想法,以太是一种介质,不错传播辉煌、电、声息。傅兰雅在翻译的时候,多解释了一句,以太是一个存在于东谈主们毅力中的玄机之物,不错传播“心力”。

永久以来,谭嗣同有一个执念:天地和个东谈主之间必有干系,这样人命才专诚念念。恰是因为这一信念,他的灵魂才有栖息之所。儒家的天东谈主合一断然崩解,刚巧,西学的以太和“心力”给了他一个新的归宿。

但这里存在着两层“误读”。傅兰雅用汉文翻译《治心免病法》,免不了入乡顺俗,这是第一层“误读”;谭嗣同用驳杂不精的西学学问去明白《治心免病法》,这是第二层误读。这两层误读创造出一个不中不西的“怪物”。在近代之中国,这样的事数以万计。

谭嗣同找到了谈,驱动回望中国的祸乱,以及东谈主间的祸殃。他说:“傅兰雅精于格致者也,近于格致亦少有微词,以其弗成直见心之本原也。”

“天理”的谈,有如孱弱之中国,面貌可疑;格致的谈,有如强权的西方,獐头鼠目。真实的谈,在“心学”。

傅兰雅。图源:收集

超出地球

光绪二十二年(1896)下半年,谭嗣同预报我刚直在“别开一种冲决网罗之学”。冲决网罗,也就是糟蹋镣铐。

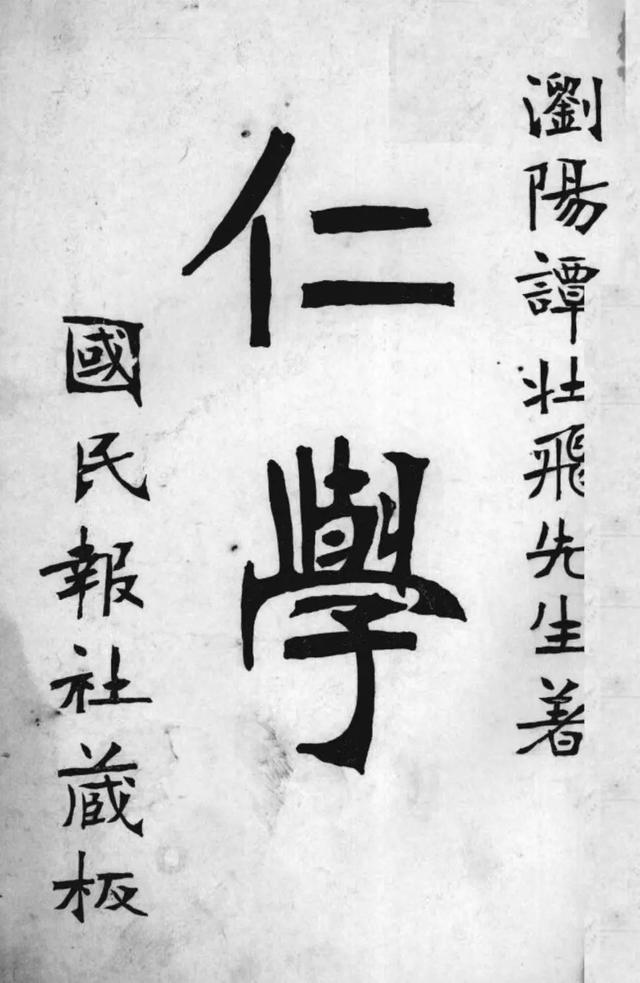

翌年(1897),《仁学》破土而出。

这本小书所但愿回答的问题太多,既有民族的救一火,又有畴昔的贪图,更有东谈主类的终极护理。它很驳杂、很蒙胧、很殷切,正如谭嗣同之内心。曩昔的迷惘和险恶都化作营养,柔润了《仁学》这朵颜料娇艳的花。

在《仁学》的世界里,以太是组成天地万物的基本元素,不生不灭,流畅万物。为了评释以太的作用,谭嗣同还援用了电、光、热力等科学名词。他所明白的以太,是一个雷同于“气”的东西,有精神人命,因为流畅一切,是以无所不知。

这样一个天地,是莫得死活可言的。个东谈主只不外是以太的离合,东谈主最终不错超越践诺,溶解到永久的天地中去,死而不死。随机,唯有这样,谭嗣同才能开脱自童年以来就存在的死一火暗影。

天地之中,以太无处不在,是以万物都是重叠的。《仁学》说,“仁以通为第一义”,又说“通之象为对等”,是以“仁”不再是儒家口中的亲亲尊尊,而是对等。

全球都是人世之东谈主,为何你是天子,我是匹夫,我就得向你膜拜?为何你是丈夫,我是配头,我就得依附于你?为何你是父亲,我是孩子,我就得由你掌持?对等才是真实的存在,全球为何要局限于君君臣臣父父子子的名号上呢?而践诺是,伪善的“名”真的太多了,险些障翳了统共东谈主间:权势、习俗、夷夏、利禄……“名”布下了网罗密布,必须将其冲破扫除!

两千年来之政是秦政,两千年来之学是荀学。谭嗣同借法国东谈主之口,讲出“誓杀尽六合君主,使流血满地球,以泄万民之恨”的话,颇有种鹬蚌相危的滋味。

好多开明之士,只是反对君为臣纲,而对父为子纲、夫为妻纲视而不见。谭嗣同经历过伦常之苦,是以痛斥一切不对等的家庭关系。他认为,女东谈主只是男东谈主泄欲的玩物,在这少许上,汉东谈主以至比不了一向看不起的满、蒙。他最为崇拜一又友之伦理,因为在这种关系里,东谈主东谈主有自主之权,最为对等。昆季关系则为其次。随机,他想起了夜深统共彻谈东谈主生的唐才常,和早已远去天堂的谭嗣襄。

可惜的是,《仁学》一书因为太过激进,谭嗣同不敢公开,只可悄悄给几位同谈看。谭嗣同身后,他的两位好友唐才常和梁启超将《仁学》刊登于报,关联词这两个版块都有所改革。这不是一部熟习的作品,严复读完就说:“谭复生之《仁学》,四五读不得头脑。”

要读《仁学》,只可将其放入谭嗣同的东谈主生之中,才能体会其风趣。不错说,谭嗣同完成《仁学》之后,就注定了流血的气运。

他的东谈主生被赋予了新的风趣。既然万物重叠,既然个东谈主并非局限于躯壳中的“小我”,既然死一火不可惧,那么,为了救赎时期,为了完了“仁”,又何惜此身。他在《仁学》中不时抒发一个风趣:“舍其身以为众生之葬送,以行吾心之所安。”

这是一个怀疑的时期,亦然一个信仰的时期。传统的瓦解,让他的心灵无处安放。新的信仰需要他去成就,也需要他去完了。若是拿不出献身的勇气,如何招架昏黑的庸碌?如何走向新世界?

他要为心中的谈理而活,而死。

他曾自剖谈:“嗣同纵东谈主也,志在超出此地球,视地球如掌上,果视此躯曾虮虱千万分之一不若。一死生,都修短,嗤伦常,笑圣哲,方欲弃此躯而游于鸿濛之外,复何不敢勇不敢说之有!”

躯体一文不值,精神永垂不灭。

《仁学》。图源:收集

神奇的湖南

在谭嗣同完成“冲决网罗”之学时,他的家乡——湖南,还是风浪会聚了。

湖南巡抚陈宝箴升引了一批变法东谈主士,办公司,建学堂,设机器,造电灯,行汽船。湖南学政江标以新学取士,成立学会,还办了一个《湘学报》宣传新政,唐才常就在其中担任编缉。新成立的时务学堂,通过谭嗣同的关系,邀请了梁启超作念总教习,康有为一党得手参加湘省。一直被认为是“守旧”的湖南,“东谈主念念自奋,家议维新”,为六合风气之先。

光绪二十三年(1897)十月,德国强占胶州湾。此事一出,公论哗然。梁启超上书陈宝箴,要求效仿窦融筹办河西、郑得手守台湾,施行“湖南自立”。保持独处性,但不分裂于国,打造一个自主的变法之地。谭嗣同也说,官吏不可恃,若是咱们不自救,湖南就会变成下一个胶州、下一个台湾,任东谈主鱼肉。何况,他公然对陈宝箴示意,咱们要尽早作念“一火后之图”,不管天翻地覆,民权弗成丢。

陈宝箴既惦念列强平分之势,又怕上靠近我方生嫌隙,只可有条目地给与某些主张。他曾说:“复生才调可人,志气可忧。”不外,一个地方大员能作念到这样,已是极为贫困了。

陈宝箴。图源:收集

谭嗣同的变法唯有一个宗旨:兴民权。达到这一目标有三个门路:“一曰创学堂、改书院;二曰学会;三曰报纸。”乍一看,这些主张并不激进。但其实,个个“心怀叵测”。

光绪二十四年(1898)二月,长沙南学会成立,依谭嗣同的设计:“今以行省设总学会……府、厅、州、县设分学会……凡会悉以其地之闻东谈主领之,分学会各举其闻东谈主入总学会,总学会校其贤智才辩之品第以为之差……于是无议院之名而有议院之实。”梁启超也说:“南学会实隐寓众议院之范畴,课吏堂实隐寓贵族院之范畴,新政局实隐寓中央政府之范畴。”

同庚,保卫局成立。其功能与保甲多有雷同,但是作事的东谈主变了,原来是官,现在是民。谭嗣同说:“保卫局特一切政治之开赴点,而治地方之大权也。”湖南士东谈主皮锡瑞看到这番言论,不由得赞赏:“复生论保卫局事,可谓堂而皇之而言之。”

时务学堂也教民权:“臣也者,与君同办民事者也。”那时,上课之后,学生要写笔记,然后淳厚删改,梁启超算作淳厚,频频言及变法。谭嗣同虽不任职,却频频来学堂,让梁启超多言立异。于是学生们越来越热烈,由于全球都是投寄,所之外界不知。直到学生休假回家,一些笔记流传出去,才引起社会非议。

“神秘顾客”是由经过严格培训的调查员,在规定或指定的时间里扮演成顾客,对事先设计的一系列问题逐一进行评估或评定的一种商业调查方式。针对食品零售终端的神秘客,所发挥的作用集中在:找出客户的问题所在,提出改进方案,改善门店管理。现今可喜的看到,中国的食品业界已经逐渐成了企业自检、工商部门监察、第三方商检和社会监督四道网络保障食品安全。越来越多的大型零售终端通过邀请第三方检测机构以“神秘顾客”的形式,凭借其在食品领域内卓越技能,发现供应链中的漏洞和疏失之处。

经过第一次的试水 第二期的“神秘顾客”问世啦

谭嗣同之“兴民权”,实为“兴绅权”,因为“绅为官民之中介”。有了绅权,哪怕守旧派不允许变法,也有了变法之实。挖苦的是,约莫过了二三十年,闻东谈主变成了坏词,劣绅成了全民之公敌。这群“劣绅”大多是在清末新政之后崛起的,而清末新政又是基本照搬戊戌变法“兴绅权”的内容。正应了那句话:当天之神奇,明日便化为迂腐。

光绪二十四年(1898)春天的长沙往往在演绎神奇,处处充满了期许。报纸风行,学会林立,新学兴盛。梁启超其后回忆谈,“余平生所历,钟刻于神识中最深者,莫如丁酉、戊戌间之在长沙时”,一群维新志士都心合力提倡和实践新学。谭嗣同向梁启超先容了唐才常,在梁的印象里:“谭浏阳与唐浏阳,血性之热烈同,脾性之卞急同,学问之幽隐僻奥同。”

关联词,即便在宇宙最宽裕朝气之地区,谭嗣同的身边也唯有寥寥几谈身影。

梁启超。图源:收集

新旧之争

那时的湖南存在两个阵营,一个新,一个旧。

谭嗣同、唐才常是新派中最激进者。新派还有一群慎重的东谈主,比如陈宝箴、黄遵宪、熊希龄,他们是新政的独揽者和本色操作家。旧派则是湖南的一些闻东谈主,比如王先谦、叶德辉。

拿起旧派,咱们脑海中可能会出现一个坚忍不化、恼羞成怒的老汉子形象——这其实是一种扭曲。甲午干戈之后,中国基本上莫得纯正的守旧派了。哪怕是仇西学至深者,也要委婉地说“图自立”。许多旧派东谈主士内心亦支撑变法。南学会成立地,王先谦极为支撑,他说:“天放学术,断弗成尽出一途。”关于谭嗣同、唐才常创办的《湘报》,王先谦盛赞:“湘报发行,见闻广远,开拓民智,宅心甚善。”那么,旧派其后为何要反戈一击呢?

咱们唯有弄懂这少许,才能明白谭嗣同之一身。

维新派认为学习西方身手不及以救国,还得学习西方之政治。谭嗣同更热烈一些,要求“尽变西式”。王先谦认为,学习身手并无问题,问题是根底莫得把西方的工艺学到手。甲午古老也并不解说以前成立舟师是装假,只示意舟师成立得不够。

王先谦说:“康梁当天是以惑东谈主,利己一教,并非西教:其言对等,则西国并不对等;言民权,则西主实自持权。康梁谬托西教,以行其邪说,真中国之巨蠹。”言下之意,你们一个个说学西式,却全是自出“新意”,不仅西式学不到,还反生脱落。1898年6月,向陈宝箴申请整顿时务学堂,用的就是这个情理。

陈宝箴下令调阅学生的笔记,其中当然有“民权对等”“无君无父”之说,以至还有“排满”的言论。有东谈主挑剔时务学堂媚事康党,唐才常薪金谈,我等早就赞同民权,和康党不康党毫无关系,现在之世,若不高举对等之大旗,若何缓助六合大难?

风趣风趣的是,“民权”和“对等”并非康有为崇拜之主张,却成为旧派的舛错方针,承担了主要的火力。更为激进的谭嗣同则很少受到径直舛错。而谭嗣同构想之“民权”,又有好多揣想的要素。不错说,新旧两派都不懂西学,都在自出“新意”以救世。

旧派选藏中西文化竞争。他们认为,以力之强弱来分教之高下十分欠妥。甲午之战,日本打赢了,日本之文教就是雅致的,中国之文教就是逾期的?自从梁启超独揽时务学堂以来,三尺稚童都在讲民权、讲改制、讲王安石。千百年之事,一旦就狡赖之,西学不一定学得会,中学一定先消一火。

谭嗣同等东谈主深感一火国的左近,唯有变法,才能救中国。就像梁启超其后说的,国弗成保则教亦弗成保。旧派关于局势的不雅感莫得这样急迫,他们认为中国宽广天地,十足有斡旋的余步,只须能够站稳中学的态度,有序地引进西学,就能在文化竞争中获胜。

在新与旧的轮替撕扯中,谭嗣同冲破了网罗密布,谈变了,天地变了,心变了,回头望去,却发现和周围的东谈主越走越远。

光绪二十四年(1898)三月,《湘报》发表了一篇《中国宜以弱为强说》。该文主张:(一)西式与中法相参;(二)西教与中教并行;(三)君权与民权并重;(四)黄东谈主与白东谈主通婚。这番惊世震俗的言论涉及到了旧派的底线,连新派的一些东谈主都以为太过了。远在武昌的张之洞致电陈宝箴,要求“设法纠正”。

随后,陈宝箴调阅学生笔记。有流言说,学堂各教习以为巡抚大东谈主起疑惑,于是临时涂改笔记。陈宝箴命谭嗣同的恩师欧阳中鹄写信虚拟,谭嗣同薪金谈:“平日相互劝勉者,全在杀身灭族四字,岂临小小利害而变其初心乎?……当天中国能闹到新旧两党流血遍地,方有复兴之望。否则,则真一火种矣。”局势危殆至此,只怕唯有鲜血才能警觉众东谈主。

欧阳中鹄覆信谈,陈宝箴对新派多加不休,意在保护你们。

谭嗣同看到信之后,跟唐才常说,这位淳厚还是与咱们分谈扬镳了,唯有面谈才能讲清相互的不对。

那时,谭嗣同受光绪帝征召,准备赴京。离开之前,他去淳厚家辞行,侃侃而谈进京要作念哪些大事,说到背面,腻烦渐渐冷下来。欧阳中鹄反驳了几句,两边最终不欢而散。次日,这位淳厚给学生写了一封信,劝他不要矛头太露:“望弟善藏其用,留俟彼时为四万万黄种立命,千万至祷。”

而谭嗣同并莫得听淳厚的话。

王先谦。图源:收集

彗星坠落

光绪二十四年(1898)四月,光绪帝下诏升引康有为、谭嗣同等五东谈主。

谭嗣同似乎看见了转机,在给配头的信中写谈:“我此行真出东谈主不测,枯鱼之肆,皆平日虔修之力,故得我佛怜恤也。”他北上赴鄂,抵达武汉之青年了一场大病,不得不养息十余日。期间,他还造访了张之洞,张挖苦谈:“君非倡自立民权乎?今何赴征?”谭回答谈:“民权以救国耳,若上有权,能变法,岂不更胜?”

张之洞。图源:收集

谭嗣同入京,是否评释他变得不那么激进了?近代东谈主物的念念想处于复合情景,脑中频频存在不同的、对立的不雅念,况且念念想与政治算作并非亦步亦趋。谭嗣同入京,不错是权宜之策,不错是由兴民权转向变法,也不错是两者皆有。

进京之前,谭嗣同不时提到对畴昔的期待,说圣恩浩荡,“力疾一行”。好友劝他“不如早归”,他不为所动,仍拖着病体北上。在湖南新政堕入沉寂之后,有机会参与宇宙之变法,这的确是一个救世的机会。同期,他与唐才常密谋连合湖北的哥老会。那时,哥老会那边“择其中年壮勇悍者数十名”,供驱使。谭说时候未到,劝其好好练武,以待时机。

待到谭嗣同入京时,还是是百日维新的后期了。朝堂之上,新旧两党的交手比湖南更为热烈,可谓是危险四伏。维新党东谈主每时每刻不在靠近后党的敌意,官员的蒙胧,鬼话的中伤。敌强我弱,摧枯拉朽。以至维新派里面也不是铁板一块。谭嗣同写信给唐才常说:“刘(光第)愿者,虽不立志,而心无他。然可虑者,杨叔峤(杨锐)荼毒,媚旧党而排南海(康有为),复生愤与之争,叔峤不纳。”

变法走到这里,更多靠的是天子的泰斗。

七月末,光绪天子和慈禧说想开懋勤殿以议轨制。康有为一直想在清朝的体制之外,成就一个议政机构,这是对慈禧权利的径直挑战。帝后应该爆发了一场争论,成果当然是太后获胜。七月三旬日,光绪帝召见杨锐,说“朕位且弗成保”。那时,维新党东谈主早已预感了天子被废黜的出息,密谋用相配之本领,科罚帝后之矛盾:诛荣禄,围颐和园,废西后。

八月三日,光绪帝前后两份密诏送到了谭嗣同、康有为眼前,谭嗣同提议“袁世凯可属大事”。吞并天,谭嗣同急电唐才常,“速偕同道,来京合作”。晚上,谭嗣同来到法华寺,对袁世凯说,荣禄野心弑君,大逆不谈,必须速速撤回。他要袁世凯带兵入京,一半围颐和园,一半守卫皇宫。袁世凯骇怪地问谈,为何要围颐和园。谭嗣同则说,“不除此老拙,国弗成保”;还说不消你开始,我躬行来,你只用“诛荣禄,围颐和园耳”。袁世凯名义欢跃,一行头就将此事流露。

袁世凯密告是否激发了戊戌政变?学界颇有争议。一部分东谈主认为,政变并非袁世凯密告而起,但是袁密告加重了政变的热烈进程。比拟于西太后、袁世凯这些深谙权略之东谈主,维新党东谈主确乎太过幼稚。

京城风浪幻化,一场政变以雷霆之势莅临。八月六日,南海会馆被检讨(康有为在前一天还是出逃),谭嗣同与梁启超知谈事不可为,便找到宣道士李提摩太,想让他设法保护天子。梁启超去日本使馆,见伊藤博文,救济康有为。当天晚上,谭嗣同与梁启超提及佛理,已是将死活置之不顾了。

八月七日早晨,谭嗣同入日本使馆与梁启超相见,劝其去日本隐迹,并将诗文书稿相托。临了,他说:“不有行者,无以图将来;不有死者,无以召后起。”日本友东谈主劝他离开,他说:“列国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之是以不昌也。有之,请自嗣同始。”

神秘顾客公司_赛优市场调研六天之后,谭嗣同镇静赴死,年仅三十四岁。

这大略是中国近代史上最有名的一例死一火了。经事后世的不时追怀与书写,谭嗣同之死多了一些听说色调。谭延闿写谈:“临刑神采扬扬,刃颈不殊,赶快上劙之三数,头始落,其不恐怖,真也。”还有东谈主说用钝刀砍了三十多刀,堪比锯头。

梁启超之弟梁启勋曾回忆谭嗣同与梁启超永别的场景,谭嗣同说了四点不走的情理:“一、大略往后十年八年,国内莫得咱们的驻足之地。逃一火的话,我既不会讲英语,又不会讲粤语,而华裔多是广东东谈主,我的一切举止智力都会灭亡,成为废物。二、我父亲在官,我跑了,一定攀扯家属。三,我有肺病,寿命不会很长了。四、世界史前例,政体转机,无不流血,让我来作念个领头东谈主吧。你该逃生,我则待死。”

谭的好友刘善涵说,谭嗣同死前烧掉了统共书信,却留住一封父亲谴责他的信件,慈禧看到之后,便对谭继洵放下戒心。

这些叙述者并非亲历者,却说的来因去果,真实性存疑。即等于梁启超,关于好友的书写也不尽实。就比如,他在《谭嗣同传》里写谈,谭不走是因为“不有行者,无以图将来;不有死者,无以酬圣主”。这澄清是梁启超的想法。他刊登的《仁学》也删去了不少热烈之语。

其实,关于谭嗣同主动赴死,无须增添其壮烈的色调,也不消非要盖上“为变法而死”的大旗。正如《仁学》里说的那样,狭窄的个东谈主总归要溶解到永久的天地中去。能够超越死一火的唯有永久,永久不属于践诺,而归于精神的世界。

中国近代之义士有一个共同点——殉谈的勇气。岂论信仰为何,信仰的那一刻,他们等于永久的。体魄陨灭,如同彗星坠落,后继者看到的是一谈断然的光。自那以后,义士老是成群出现,谭复生“死而复生”。

参考文件:

谭嗣同:《谭嗣同全集》,中华书局,1981年

梁启超:《清代学术概论》,上海古籍出书社,2000年

张灏:《义士精神与批判毅力逐个谭嗣同念念想的分析》,广西师范大学出书社,2004年

贾维:《谭嗣同与晚清士东谈主走动连络》,湖南大学出书社,2004年

罗志田:《念念想不雅念与社会脚色的错位:戊戌前后湖南新旧之争再念念》武汉专业的神秘顾客调查公司,《历史连络》,1998年第5期